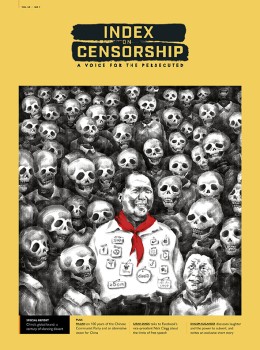

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”中国私语”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_single_image image=”102369″ img_size=”full” add_caption=”yes”][vc_column_text]天安门大屠杀十周年纪念日已悄悄过去,但民众对民主和变革的期望依旧强烈

1989年六月三日夜四日凌晨发生在北京的大屠杀十周年纪念日,对西方媒体来说,是一个反高潮。除了两个人的零星抗议外,天安门广场周围没有任何事情发生(广场以“维护”的名义被封锁)。这并不令人意外:早在纪念日到来之前持不同政见者的运动已遭受到严重骚扰。在1998年所谓的“北京之春”运动中,至少还能在首都北京听到更多不同的声音,运动稍后即被镇压,特别是针对中国民主党各省的组织者,开始了一场噤声的严冬。很难想象不到一年前,美国总统比尔·克林顿就与江泽民主席的著名电视辩论表示祝贺,克林顿在此次电视直播中提及民主及西藏议题(尽管当时观众不多,因为电视直播没有提前预告)。

然而,在悄无声息的天安门屠杀十周年纪念日前一个月,美国轰炸了中国驻南联盟大使馆,其后爆发了一场愤怒的抗议。中国当局在某种程度上对此次抗议行动进行了操控,其目的先点燃民众的愤怒然后再加以疏导。十年前大学生游行要求民主,十年后的大学生走上街头抗议“美国霸权”。1999年大学生的价值观同十年前的大学生大相径庭。

很多外界的评论家很轻易地得出结论:天安门精神在某种意义上早已过时。少数人仍继续抗争,他们的牺牲被世人所认可。遭受牢狱之灾的同胞(1989年前后许大量民众遭判重刑,其中数百人仍在监狱服刑)被世人所承认。专家指出这个实施经济改革的同时扼杀政治改革的体制未来将面临的巨大危险。但总体结论是,不论好坏,在过去十年中,“中国已经发生了翻天覆地的变化”。新闻上会报道今天参与反美游行的学生在遍布大街小巷的麦当劳吃饭,或者渴望得到美国大学研究生奖学金,这样的报道无疑鼓励了一种道德疏远感。十年前学生运动中鼎鼎大名的学生领袖,有些人流亡海外从事计算机软件和金融行业。那些继续在政治上活跃的持不同政见者,彼此为敌。在一场著名的争斗发生在国会委员会会议室的地板上。1989天安门影响越来越小,甚至屠杀相关的记忆也越发模糊——除了那早已为人所熟识的阻止坦克前行的年轻人王维林。 作为中国时事话题的政治改革问题早已模糊不清,只能用非常一句非常笼统的话,总有一天,仍需政治改革。

另一条分析线索有助于我们将天安门广场大屠杀视为一个史诗般的事件,但仅属于历史。一种论点是1989年学生们所追求的目标早已实现:中国成为一个更为多元化的社会,首先现在大多数人都可以享受更多自由,至少是以非正式的形式,前提是你没有受到监禁。其结果是减少民主斗争:如果人们现在可以出国度假,至少在大城市可以购买性爱玩具, 购买自己的公寓,人们渴望购买私家车,可以抱怨官场腐败,那么生活显然不算太糟糕。

这不是中国民主运动第一次被政府巧妙降级。1979年至1989年民主墙活动人士(1989年民主运动的先驱)大胆的尝试也被许多外国人所压制,特别是那些将中国视为重要反苏盟友的外交官以及重视中国市场商业利益的商人们。中国的确发生了一些积极变化。大多数中国人都这么认为(尽管在贫困的农村的农村地区可能会有相同数量的人不同意这一观点)。大多数人对1989年的记忆变得暗淡和扭曲,另一半人当时还只是孩子,对此更是毫无记忆。

但是这样分析则错过了问题的主要方面:在政治领域的自由表达,变化最少——在某些方面甚至有所倒退。这种分析模糊了,为恢复改革思想而在共产党体制内外进行的细微努力。并非每位知识分子都想出版畅销书,并非每个党员干部都想分食一块腐败利益的蛋糕。专注于将前民运人士转化成互联网大佬的新闻是充满娱乐性的,但这并不是重点。这并不是流亡民主人士第一次陷入派系内斗的陷阱,变得与内部政治无关。重点应该放在中国国内,无论是著名的持不同政见者,还是无名的国企下岗员工,被过度征税的农民,苦苦挣扎的退休人员,被欺骗的投资者或其他表达不满的社会群体。

今天在中国社会抗议活动中的这种民粹主义与1989年天安门精神并无太大差别。它可能并不是一个大众意义上的群众运动,但它在许多层面上的确引起了民众的共鸣。我记得当大学生第一次占领天安门广场时,我在中国驻伦敦大使馆采访了两位外交官。他们激动地问我:“这难道不是爆炸性新闻吗?”天安门运动第一次将共产党内的改革者和党外民主活动人士组成动态联系;运动很快就得到了新兴工人组织的支持。

对于那时在北京街头示威游行的参与族来说,最引人注目的是,运动得到了北京普通市民的支持。正是这些普通市民在宣布戒严令后,组成人墙阻止军队进入市区,市民们羞辱了军队,迫使其在郊区停留长达两周之久。最终武装部队闯入市中心,其中伤亡最多也是普通市民。对当时的领导人邓小平来说,民众的广泛参与可能比学生游行甚至工人的参与构成更大的威胁。运动蔓延到其他省市时,不仅吸引了当地的学生,而且吸引了其他当局认定的所谓“不稳定因素”——如发生在西安及成都的更为暴力的示威活动。这种民粹主义的典型代表是五月初大游行中令人难忘的口号“人民万岁”。这个口号并不符合社会主义民主自上而下的概念。虽然这个口号很少使用,但意义重大。毛泽东在1966年——毛最民粹主义的阶段——在天安门广场检阅红卫兵时也使用了这一口号。《人民日报》在1978年12月的一篇社论中特别使用了这一口号,其目的是为在1976年在天安门广场举行的反对四人帮的示威运动平反,在此之前四五运动一直被定性为反革命动乱。(该社论同时也默许了在北京发起的民主墙运动)否则,应该称之万岁的是共产党而不是人民

因此1989年的抗议活动要比通常被打上 “学生民主运动” 的标签更加多元化。它的多元化并不像普林斯顿和加州大学精英学生活动那么不符合时代要求。然而在政界的另一端,共产党内有一种被称之为“支持改革”的话语一直存在,尽管他们在表达方式上比在1989年前政治沙龙在北京活跃时期更加谨慎。1998年这种崭新的政治氛围引起了人们的注意,并被赋予了 “北京之春” 这一误导性的标签,然而不久就转向政治严冬。事实上,对话仍在继续。(尽管这种对话可能由于中国大使馆被炸事件引发的极端民族主义言论所压制)。

在公开发表的刊物中,这种辩论是非直接的。20世纪90年代末出版了一系列新书,其中不少叙述了1957年对知识分子迫害的“反右”运动以及分析了大跃进的灾难性后果。其他一些书颂扬了共产党前总书记胡耀邦在20世纪80年代初平反“右派分子”所作出的努力。作者们虽然没有明说,但是读者都明白胡耀邦是在党内强硬派压力下被迫下台,两年后胡耀邦的逝世引发学生到天安门广场示威。两位备受争议的记者马立诚和凌志云的书讨论了更加敏感的当代社会问题。1998年他们的新书《交锋》惹恼了当局,该书讽刺了共产党内仍具影响来的教条主义者的辩论。一年后他们另外一本新书《呼喊》分析了当代中国政治的“五种声音”,即改良主义、教条主义、民族主义、封建主义和民主。

有一些话题仍被回避,特别是1989年天安门屠杀的真相。然而1999年社会所存在的种种弊病,从猖獗的腐败问题和农村受压迫的农民到教育和医疗发展投入不足及收入差距巨大的问题,都在严肃的学术研究中进行分析,这些研究往往是基于实地考察或抽样调查。都市类报纸的流行也促进了调查性新闻这种新的时尚。这些新兴报纸大多为以政治性第一的党报的分支。其中的领跑者是已在全国发行的《南方日报》。《北京青年报》是一份在首都北京出版的最具冒险性的报纸。《中国青年报》的报道也十分具有声誉。在地方省份出版的法制类报纸杂志通常会报道一些耸人听闻的性犯罪和暴力犯罪新闻,但偶尔也有严肃调查报道。可能是出于争取读者的因素,他们也会将一些从未在大众传媒曝光过的社会阴暗面新闻如官员们的腐败无能、裙带关系和贪污问题公之于众。这些调查记者有时会受到地方官员的骚扰,甚至是非法拘禁。

当前政治文化的另一端,有越来越多的社会团体准备动员群众抗议同施压以维护他们的利益。这些并不是统一的群众运动组织,他们的数字也被海外的持不同政见者有所夸大。这些组织的存在足以引起北京当局的警惕。在1999年三月的全国人民代表大会上,当局要求各省找到处理当地异议分子的方法。最常使用的方法是建立警察和安全部队(这对地方的资源也是巨大的消耗,当局为了攫取资源则会进一步压榨当地农民)。朱镕基政府更加敏锐得认识该问题并要求地方政府解决这些冤情,避免采取传统的打压方法。每年在湖北、湖南、四川、广西、安徽和江西等内陆省份都会发生数百甚至数以千起小规模的农民抗议活动。腐败不会被繁荣所抵消。然而城市中的下岗工人发现示威是确保他们获得微薄的失业补偿的唯一途径。虽然这些抗议彼此并无联系,但是它们代表了一大堆不满情绪,这种不满情绪源于对社会正义需求的信念, 有时候是对“社会主义”年代的怀念,其他情况则是对一些显而易见的人类价值的追求。这些抗议行动有时会变得暴力,甚至出现冲突,但通常不会报道。

对北京政府来说,天安门广场的教训至今有效,就像围坐在邓小平周围的“党内元老”,正是这些所谓元老当年允许使用坦克镇压。他们是绝对不能失去掌控大权。北京大屠杀发生后的几年内,政治改革一直停滞不前,邓小平的解决方案是推动经济改革将国家推向一个新的,更加普遍化的阶段,以便能够更广泛地分配经济利益。这显然在某些程度上取得了成功:城市生活水平得到了明显提高,少数农民的生活也获得了改善。人们开始感受到改革的负面影响,尤其是试图关闭国有企业时,亚洲金融危机严重震荡。共产党希望保持现状,至少他们担心任何激进的变化都可能导致难以控制的乱象。人们有时为得到好处而不得不接受或给于他人好处,这些人对改革阴暗面也存在着普遍的厌恶。中央政府也在努力铲除腐败及其恶果——在20世纪90年代后期发生了许多重大事故,如桥梁倒塌,锅炉爆炸等均因为伪劣承包商通过腐败而获得工程项目。

对共产党最大的正面挑战来自于一小群专著的(有时甚至执着的)个人,他们试图建立中国民主党。他们的行为被视为勇士,但有些人认为他们被人所利用和误导,或者二者皆有。对民主党建党人士的镇压显示了中共政权最邪恶的一面。政治制度的改革不会来自建党人士,而是来自于面对社会不公正和经济困难更为复杂的势力的相互作用。

1989年之后,许多观察家(包括本文作者)都认为,共产党可能会在几年内崩溃。这个预测不仅错误,而且它过分关注中国政治文化的精英。我们现在甚至可以想象在一系列情况下出现共产党的内耗,权力中心出现真空——人们会再次涌向天安门广场。然而真正的民主舞台并不在天安门广场,甚至不在北京,而是在中国各地的社区。不仅出现在日益自治的知识分子世界,而且在基层社会中复杂社会形态。今年7月政府禁止了半宗教性质组织法轮功(法轮大法),使其受到国际社会的关注。该组织遭到了政府的镇压,其镇压惨烈程度堪比对十年前天安门运动参与者的清算。法轮功吸引了大量党员,据称今年4月25日中南海前的群众示威活动就是由两名党员干部组织。之后的镇压据说由国家主席江泽民亲自坐镇,这种说法似乎并不过分。法轮功对共产党组织权力的垄断提出了真正的挑战。未来对共产党政权的挑战很可能来自其他不可预测的社会形态,这些形态正在悄然增长。

这并不一定意味着,当新的政治举措出现时,严格意义上的民主将被视为无关紧要。自本世纪初以来中国人一直被指责要么不了解民主,要么不想要民主。这不仅是一种傲慢的观点,而且该观点还忽视了如果民主机会成熟,中国人民也可以抓住机会的可能性。1995 年印度尼西亚举行该国四十多年来第一次真正的选举时,数以百万计的印度尼西亚人热情投入组织和参与这次大选。这充分显示当人们意识到自己的声音能被重视后,所爆发出来的无限潜力。中国距离那一时刻的来临还有很长的路要走,但这并意味着政治会一直停滞不前。资深记者刘宾雁自20世纪80年代后期流亡,流亡前的几十年里他一直都是体制内最有力的批评者。他在普林斯顿中国学社的《纵览中国》最后一期杂志上,得出类似的结论(见《索引》1/1997)。北京大屠杀之后,刘宾雁回忆,“在短时期内,中国将发生政治变革,但是我的预测都没有实现。1992年(邓小平重启经济改革后),我发现自己需要面对一个完全不同的中国。刘承认新的经济政策很受欢迎,政策在政府和社会之间建立一种默契的社会契约。刘没有预见到许多知识分子以及官僚和暴发户将成为“新保守势力”。然而,刘将希望寄托在出现更新的势力上:新激进主义的知识分子,他们不怕暴露社会的黑暗面,以及普通人中出现的非政治组织。

刘的结论是所有评论家都应该谦虚接受的。他写道,“在观察中国时,我们必须重分关注中国社会和人民的特征。”人们很难相信当今中国的政治结构同统治中国过去五十年的体制没有本质上的差别,在未来的十年可能依然保持相同的状态。中国政治体制最终会如何变化完全取决于人民。

John Gittings 是《卫报》和《观察家报》东亚记者,现派驻在香港。他的新书《从推拉门里看中国》精选作者过去三十年的中国报道[/vc_column_text][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1564584643893-55fbf713-79af-8″ taxonomies=”29029″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Subscribe”][vc_column_text]In print, online. In your mailbox, on your iPad.

Subscription options from £18 or just £1.49 in the App Store for a digital issue.

Every subscriber helps support Index on Censorship’s projects around the world.

![]() SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Listen”][vc_column_text]Index on Censorship magazine produces regular podcasts in which we speak to some of the most interesting writers, thinkers and activists around the globe.

SUBSCRIBE NOW[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Listen”][vc_column_text]Index on Censorship magazine produces regular podcasts in which we speak to some of the most interesting writers, thinkers and activists around the globe.

Click here to see what’s in our archive.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_custom_heading text=”Read”][vc_column_text]Through a range of in-depth reporting, interviews and illustrations, Index on Censorship magazine explores the free speech issues from around the world today.

Explore recent issues here.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]