31 Jul 2019 | Czech Republic, Germany, India, Journalism Toolbox Arabic, South Africa, Yemen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

خمسة صحفيين شباب من حول العالم يريدون إعادة كتابة المستقبل

أحلام محسن ، كاثرينا فريك ، لوكا روفينالتي

[/vc_column_text][vc_column_text]

يكتب خمس صحفيين شبان من جميع أنحاء العالم – اليمن وجنوب إفريقيا وألمانيا والهند وجمهورية التشيك – حول مخاوفهم وآمالهم لهذه المهنة

[/vc_column_text][vc_column_text]

حلّ اليمن بالقرب من أسفل قائمة ترتيب حرية الصحافة هذا العام – مرة أخرى – ليحتل المرتبة الـ١٦٧ من أصل ١٨٠ دولة، وفقًا لمؤشر حرية الصحافة. يمكن القول أن العمل الصحفي في اليمن هو مليء بالتناقضات. ففيما قد لا تكون هناك رقابة مباشرة في ظل الحكومة الائتلافية، هناك زيادة في الهجمات على الصحفيين والنقاد.

وصلت إلى اليمن – البلد الذي ولدت فيه ولكن الذي بالكاد أعرفه – من الولايات المتحدة بعد فترة وجيزة من تنحي الرئيس اليمني، علي عبد الله صالح، من منصبه في أوائل عام ٢٠١٢. كنت ناشطة في الولايات المتحدة وشعرت بالدهشة من الطريقة التي فشلنا فيها هناك في الاستمرار في احتلال حتى حديقة عاملة، في وقت كان اليمن فيه قادرا على اسقاط الحكومة بأكملها.

بعد الربيع العربي في عام ٢٠١١، سجّل الصحفيون اليمنيون عددًا من الانتصارات، بما في ذلك تمرير قانون حرية الوصول إلى المعلومات، الذي حرّك أمالاً جديدة في المزيد من الشفافية في عمل المؤسسات الحكومية. كان اليمن هو الدولة العربية الوحيدة غير الأردن التي أصدرت مثل هذا القانون. ولكن، مثلما حدث مع الفترة القصيرة من ازدهار حرية الصحافة بعد إعادة توحيد اليمن في عام ١٩٩٠، فإن الانتصارات غالبا ما لا تدوم، والتقدم المحرز لا يستمر بالضرورة.

منذ أربعة أشهر، تحاول صحيفة “يمن تايمز” التي أعمل فيها الاطلاع على عقود النفط الحكومية مع الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات. يمكننا طبعا محاولة الوصول إلى المستندات التي تم تسريبها، لكن من المهم استلامها مباشرة من الحكومة، لكي نعرف التفاصيل الكاملة – وأيضًا لكي تكون القرارات المستقبلية شفافة تمامًا.

مع زيادة عدد الصحف وأجهزة الراديو ومحطات التلفاز التي تمولها مختلف الأحزاب السياسية والأفراد المؤثرين، هناك قلق حقيقي بشأن استخدام هذه المؤسسات الإعلامية لنشر الدعاية. في هذا الاطار، تم إغلاق قناة “اليمن اليوم” من قبل الحكومة في يونيو، بعد اتهامها بالتحريض ضد الحكام الحاليين خلال أزمة الوقود في البلاد. على نحو غير معتاد، التزم العديد من منتقدي الرقابة الحكومية الصمت هذه المرة ففشلوا في إدانة هذه الخطوة، لأن المحطة كانت تخص الديكتاتور السابق صالح. ولكن هذه الخطوة هي مثيرة للقلق. إذ أنه من خلال السماح للحكومة أن تكون هي الحكم فيما يشكّل أو لا يشكّل “موضوعيةً” في التغطية الصحفية، فإننا نسلّم الحكومة سلطة يجب أن تكون في يد الجمهور فقط. لا يمكننا مواجهة الدعاية بالرقابة. تحتاج الحكومة ليس فقط إلى إنهاء الرقابة، بل يجب عليها أيضًا محاسبة أولئك الذين يضايقون ويهاجمون الصحفيين حتى لا يتم دفعهم نحو الرقابة الذاتية – وهي مشكلة أكبر بكثير من الرقابة المباشرة في اليمن.

كون الصحفية امرأة يعرضها لمشاكل أخرى أيضا. لقد رأيت شابات يهرعن لتغطية تفجير هنا أو اغتيال هناك، مع العلم أنه على الرغم من أنهن قد يصلن قبل غيرهن إلى مكان الحادث، فإن الجنود سوف يحيطون بهن ويحاولون حمايتهن والتركيز عليهن، فيما يتجاهلون زملائهن الذكور. هذه المشكلة هي ذات جذور عميقة، وترتبط بمستقبل النساء بشكل أعمّ. ولكن هناك الكثير مما يدعو الى التفاؤل، حيث يتجه اليمن نحو اعتماد كوتا نسائية نسبتها ٣٠ في المائة من التمثيل في الحكومة، في وقت تواصل فيه المرأة تأكيد حقها في الوجود في المجال العام.

لا شيء مؤكد في اليمن. قد تكون هناك العديد من المسارات المحتملة القادمة، من الانتقال الناجح إلى الديمقراطية الى الحرب الأهلية. لكن رغم كل التحديات والمخاطر المصاحبة للعمل الصحفي في اليمن، فأنا متفائلة بالمستقبل. إذ يعد قانون حرية المعلومات قانونًا راديكاليًا، وإذا ما تم تطبيقه، سيمنحنا الحق في معرفة كل ما تفعله حكومتنا تقريبًا. إذا استطعنا أن نجعل هذا القانون ذا مغزى من خلال استخدامه وليس فقط تركه حبراً على الورق، فإن الصحفيين – والجمهور – سوف يكون لديهم الكثير للتطلع إليه.

كاثرينا فريك أنجزت سبع دورات تدريبية في ألمانيا فقط لبدء مسيرتها المهنية، ومع ذلك تظل متفائلة بشأن الطرق الجديدة لتمويل وسائل الإعلام

في ألمانيا، مثل العديد من الأماكن الأخرى حول العالم، يتم إغلاق منافذ الأخبار يوما بعد يوم فيما تتدهور أسواق الإعلانات وفيما صناعة الصحف قد فقدت ما يقرب من ربع حجم تداولها في العقد الماضي. لماذا إذن ما زلت أريد أن أكون صحفية؟ لأن الصحافة لم تكن أبدا بقدر هذا الإثارة في السابق!

أنا أتحدّر من عائلة من الصحفيين. عملت أمي وأبي في مجال الصحافة والاتصالات طوال حياتهما تقريبًا. لقد تغيرت أشياء كثيرة منذ الحقبة التي بدآ فيها بالعمل في غرفة الأخبار في صحيفة يومية محلية منذ أكثر من ٣٠ عامًا، وكلاهما يتفق على أن المنافسة الآن هي أقوى بكثير. تم التعاقد مع أمي على الفور في وظيفتها الأولى، دونأن يكون لديها أي خبرة سابقة. هذا يبدو غير وارد اليوم. أما أنا فلقد أجريت سبع دورات تدريبية خلال دراستي – بعضها برواتب منخفضة، والبعض الآخر بلا أي أجر. نصف تلك الدورات التدريبية والوظائف كنت قد حصلت عليها من خلال معارفي وروابطي، والنصف الآخر من دونهم. بدا أن المعارف الجيدة قد أصبحت أكثر أهمية من ذي قبل وهذا شيء أكرهه في هذا المجال. لطالما أردت تحقيق أشياء بمفردي، ولكني أدرك أن العالم لا يعمل بهذه الطريقة. على الأقل ليس إذا كنت تريد الدخول إلى دور الإعلام التقليدية الكبيرة.

لهذا السبب فإنني أميل أكثر وأكثر للتركيز على أساليب جديدة وحديثة في الممارسة الإعلامية، حيث يتم ايلاء أهمية أكبر للأفكار والإبداع أكثر من المعرفة لدى شخص ما، كما هو الحال في الشركات الناشئة في مجال الصحافة. في خضم أزمة تمويل الصحافة، فإن أولئك الذين يمتلكون الأفكار الإبداعية ومهارات تنظيم المشاريع قد اكتسبوا أهمية متزايدة أكثر من أي وقت مضى. لا أعتقد أن هناك حلًا واحدًا لإنقاذ مستقبل الصحافة؛ أعتقد أن هناك العديد من الحلول. لكن الوقت مناسبً الآن لتجربة نماذج الأعمال التي تتبع نماذج مالية وأفكار مختلفة للمحتوى.

في ألمانيا، فإن عدداً قليلاً من القراء هم على استعداد لدفع المال لقاء قراءة المقالات على الإنترنت، وباستثناء قلّة قليلة لم يكن لدى دور النشر الشجاعة الكافية لتجربة نماذج الدفع أو جدران الدفع لقاء الوصول الى محتواها. على سبيل المثال، تستخدم صحيفة “دي فيلت” اليومية “حائط مدفوع شبه-مغلق”، على غرار تلك المستخدمة من قبل صحيفة نيويورك تايمز والصحيفة البريطانية “ذا ديلي تلغراف”، بشكل يتيح للمستخدمين قراءة ٢٠ مقالة على نفس المتصفح مجانًا كل شهر. وقد أعلنت جريدة “سود دويتشه تزايتونغ” وهي احدى أكبر الصحف اليومية في ألمانيا، مؤخرًا أنها ستتبنى نموذجًا مشابهًا بحلول نهاية العام.

أحد المشروعات المبتكرة التي نجحت مؤخرًا في ألمانيا هو مشروع “كراوت ريبورتر” (المراسل التشاركي بالألمانية). تم إطلاق المشروع من قبل ٢٨ صحفي مستقل مشهور نسبياً، الذين أرادوا إنشاء وسيلة اعلامية على الإنترنت تقوم بنشر المقالة الطويلة، دون السعي الى جذب النقرات فقط ودون أي إعلانات، لذا طلبوا من الجمهور أن يقوم بتمويلهم. كان هدفهم جمع ٩٠٠ ألف يورو من ١٥ ألف متابع في غضون ٣٠ يومًا. خلال الساعات الأخيرة من انتهاء مهلة التمويل الجماعي، تبرع عدد كافٍ من الأشخاص بمبلغ ٦٠ يورو لكل منهم. في النهاية، تم جمع أكثر من مليون يورو، وهذا أكبر مبلغ تم جمعه من قبل الجمهور لمشروع صحفي في تاريخ ألمانيا. سوف يجني كل صحفي راتبا قدره ٢٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ يورو شهريًا، مما يسمح لهم بالانخراط الكامل في أبحاثهم دون الحاجة إلى القلق بشأن الحصول على تكليفات.

بدلاً من إخفاء كل مقال خلف جدار الدفع، سيكون مشروع “كراوت ريبورتر” متاحًا للجميع، لكن لقاء رسم اشتراك قيمته ٥ يورو شهريًا، يمكن للمستخدمين الحصول على امتيازات خاصة، مثل التعليق على المقالات وحضور الفعاليات والتعرّف على الصحفيين. لا يزال الانخراط والتفاعل مع القراء والمستخدمين على هذا المستوى أمرًا جديدًا بالنسبة لمعظم الوسائط التقليدية ويراقب العديد من الناشرين عن كثب مفهوم عضوية القارئ هذا.

بالطبع، فإن المشاريع الجديدة غالباً ما يعترضها الكثير من الرفض والاعتراض. تم انتقاد مشروع “كراوت ريبورتر” لاحتماله الكثير من الغموض حول التفاصيل والمحتوى الذي كان ينوي نشره في الأيام الأولى، وبسبب خلفيات الصحفيين الذين تم اختيارهم للعمل فيه (معظمهم من الذكور دون تنوع في الخلفيات الثقافية). سوف تقوم صناعة الإعلام الألمانية بمتابعة الموقع عن كثب عندما يتم اطلاقه في أكتوبر. هناك الكثير من التوقعات المعلّقة عليه لكن في رأيي فإن استعدادهم لخلق شيء جديد ومختلف هو الميزة الأهم فيه.

على الرغم من الوضع الاقتصادي، أرفض الاعتقاد بأن الصحافة تموت أو أنني لن أجد وظيفة. الأمر متروك لنا – نحن الصحفيين الشباب – لتغيير الوضع وللتجربة. أنا أدرك، من خلال المشاريع التي شاركت فيها أثناء دراستي، أن هناك جوًا معينًا عند العمل في شركة ناشئة، مثل الديناميكية الجماعية عندما يسير الجميع في نفس الاتجاه. أنا متفائلة جدًا بأنني سأعمل كصحفية في السنوات القادمة. من يعرف كيف سيبدو هذا النوع من العمل في المستقبل، لكنني متأكدة من أنه سيكون مثيراً للاهتمام.

بمواجهة ارتفاع معدلات البطالة في وطنه، قرر الصحفي الإيطالي لوكا روفينالتي الانتقال إلى براغ – لكن أخبار المشاهير لاحقته حتى هناك

عندما أصبح العدّاء رومان سيبريل وعارضة الأزياء غابرييلا كراتوكفيلوفا مؤخرا مذيعي أخبار على إحدى شبكات التلفزيون الخاصة الرئيسية في جمهورية التشيك، لم يكن ذلك الأمر جديدًا بالنسبة لي. بعد أن بدأت حياتي المهنية في إيطاليا، اعتدت على هذه المقاربة في العمل الصحفي الفضائحي المهووس بأخبار المشاهير وهي مقاربة يبدو أنها تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

عندما كنت أعمل في القنوات التلفزيونية الخاصة الكبرى في إيطاليا في الألفينيات من القرن الماضي، كانت تلك الفترة قد بدأت تشهد تحول الصحافة إلى منصة للشائعات والقيل والقال، وكانت التقارير مصممة لاستثارة الجمهور. أتذكر أنني أمضيت أياما كاملة على الشاطئ في ريميني، وأنا أجري مقابلات مع أشخاص حول التقنيات المثالية لتسمير البشرة واسأل الفتيات عن استعداداتهن لموسم السباحة.

في عام ٢٠١٠، انتقلت إلى جمهورية التشيك لدراسة القانون لمدة عام في جامعة تشارلز وقررت البقاء هناك في وقت كان يتم تسريح الكثير من أمثالي من عملهم في بلدي. لديّ جذور بولندية، لذلك فأنا لا أشعر بالغربة في أوروبا الشرقية ومن السهل علي تعلّم اللغة. ما زلت أعمل على أساس مستقل مع بعض الشركات في إيطاليا، لكنني أسعى للعمل مع وسائل إعلامية تنشر باللغة الإنجليزية هنا وفي الخارج.

لقد مررت بعدد من التجارب المتنوعة خلال مسيرتي المهنية حتى الان- مثل الانتقال من إميليا رومانيا، في شمال وسط إيطاليا ، إلى ميلان ، ثم في أوائل عام ٢٠١٠، إلى جمهورية التشيك ، حيث أشرف الآن على نادي الصحافة الدولي في براغ. ساعدني ذلك في تكوين فكرة جيدة عن الصحافة متعددة الثقافات، التي تعمل عبر الحواجز الوطنية مع احترام الاختلافات الثقافية. آمل حقًا أن ينمو هذا المفهوم عندما يصبح العالم أكثر عولمة مع ظهور المزيد من المنشورات المحلية بلغات مختلفة، وحيث يتعاون الزملاء الدوليون معًا.

شاركت في تأسيس نادي براغ الصحفي في عام ٢٠١٣ لأنني شعرت أنه يمكن تحسين فرص التواصل هنا ولأن المؤسسات الموجودة لم تكن نشطة بما فيه الكفاية في هذا المجال. لكنني لا أعتقد أنك تحتاج فقط إلى شهادة، أو بطاقة صحفية لتكون صحفيًا، كما هو الحال في إيطاليا. مثلا اضطررت للعمل لمدة عامين قبل أن أتمكن من الحصول على عضوية جمعية الصحفيين الإيطاليين.

ان مستويات البطالة في إيطاليا – التي تبلغ حاليا ١٣ في المائة، أو ٤٣ في المائة بالنسبة لمن تقل أعمارهم عن ٢٥ سنة – لها تأثير كبير على الصحافة. وهذا يعني أيضًا أن الكثير من الناس يبحثون عن عمل في الخارج. قدم ماريو جيوردانو، رئيس تحرير “تي.جي.٤”، أحد البرامج الإخبارية الرئيسية لشبكة “ميديا سيت” في إيطاليا، هذه النصيحة: “الصحافة بحاجة إلى تغيير في العقلية، وليس فقط الأساليب. أولئك الذين يعرفون كيفية إجراء هذا التغيير ما زالوا في المهنة. ضع في اعتبارك أن المبادئ الأساسية للصحافة تبقى كما هي، سواء كنت تستخدم الحمام الزاجل أو التغريد”.

أنا أتفق تماما مع هذا الكلام. لقد أصبحت الصحافة الإيطالية بمثابة حلبة سباق تتطلب من الصحافيين أن يكونوا دائما مواكبين لتطورات المهنة وقابلين للتكيف مع التكنولوجيات الجديدة، في سوق تكاد لا توجد فيه أي مساحة للمواهب الشابة. ويجري الاستعانة بمصادر خارجية للعديد من الوظائف أو بتكليف مقابل أجور زهيدة.

في أول وظيفة لي في غرفة الأخبار التليفزيونية، كنت مترددًا في الانتقال من العمل في الصحافة “الأصيلة” إلى العمل الذي يتضمن أيضًا معرفة تقنيات التصوير، والمعدات التقنية، وتحرير الفيديو، والبث. لكنني الآن أرى أن مهارة العمل كفريق يتكون من رجل واحد قد أصبح أمراً بالغ الأهمية في سوق العمل اليوم.

في مجتمع يكتسب فيه المدونون والصحفيون المواطنون أهمية متزايدة يوما بعد يوم، أصبح من غير المجدي تجاهل التجديد والابتكار. من الضروري فهم التقنيات الجديدة واستخدامها بشكل صحيح، على أمل أن يتمكن القراء من التمييز بين الحقيقة وبين التضخيم، وبين ما يمكن الوثوق به وما لا يمكن الاعتماد عليه.

نتعرض اليوم بشكل متزايد للإغراق من قبل ملايين مصادر المعلومات، حيث يتم خلط الأخبار الحقيقية مع تلك الكاذبة، ومع الإعلانات التي يتم تمويهها كمعلومات وفلسفة الدفع مقابل النقر التي تجعل الكلمات الثلاث الأولى من المقالة هي جوهرها. انني أرى المستقبل مكانًا صعبًا؛ سواء بالنسبة للقراء \، الذين يحتاجون إلى التمييز بين الأخبار وبين ما هو ليس أخباراً، أم بالنسبة للصحافيين، الذين يجب عليهم التأقلم مع المنافسة المتزايدة، ليس فقط من قبل الزملاء المحترفين ولكن حتى من قبل أشخاص يأتون إلى الصحافة من \ مهن أخرى، بما في ذلك عارضات الأزياء والرياضيين.

تعتقد أثنادي سابا أن هناك مستقبلًا قويًا للصحافة التحقيقية – إذا استطاعت أن تنتزع القدرة على الوصول إلى المعلومات العامة من أيدي المسؤولين الحكوميين

يستند شغفي بالصحافة الى ايماني بحق كل فرد في الوصول إلى المعلومات، وفقًا للمادة ٣٦ من دستور جنوب إفريقيا الذي ينص على أنه: “لكل شخص الحق في الوصول إلى أي معلومات تملكها الدولة ؛ وأي معلومات يحتفظ بها شخص آخر والتي تكون ضرورية لممارسة أو حماية أي من الحقوق”.

لكن اليوم في ديمقراطيتنا الفتية، يتم تجاهل هذا الحق أو الاستخفاف به أو التقليل من شأنه أو اعتباره أمراً مسلماً به من قبل المسؤولين الحكوميين والمجتمع ككل. كصحفية أعمل في جريدة “صنداي سيتي” التي تصدر يوم الأحد، فإنني غالبًا ما أواجه مشكلات في الوصول الى المعلومات أو الحصول على تعليق من الجهات الحكومية. في احدى المناسبات مؤخرا، كافحت كثيرا من اجل الحصول على طلب بسيط يتعلّق بالوصول إلى سجلات المدارس المدرجة حاليًا في خطة التغذية المدرسية في كافة أنحاء البلاد. وجدت نفسي مضطرة للجوء إلى اقتباس الحقوق القانونية وتذكير المسؤولين بأن هذه المعلومات هي ملك الشعب. بعد عدة أشهر من طلبي، لا زلت أنتظر جواباً دون جدوى.

قامت حكومتنا الديمقراطية بوضع مبدأ حرية المعلومات في قلب الدستور كرد فعل ضد الرقابة التي مورست في ظل نظام الفصل العنصري، لكن هذه الحرية لا تزال تحت التهديد. لقد كان مشروع قانون حماية معلومات الدولة، والمعروف باسم “مشروع قانون السرية”، ولا يزال، موضع خلاف منذ عام ٢٠١٠. كان الهدف منه هو تنظيم المعلومات الرسمية للدولة، والموازنة بين مصالح الدولة وبين الشفافية وحرية التعبير. لكن هذا القانون من شأنه أن يقيد حرية الصحفيين بالتأكيد، اذ أنه تضمّن عقوبات بالسجن للصحفيين والمُبلغين الذين يكشفون عن معلومات سرية. تمت الموافقة على المشروع من قبل البرلمان في عام ٢٠١٣، لكنه لم يقر بعد في صيغة قانون.

ان أحد أكبر هواجسي في المستقبل هو أنه إذا كان حتى الصحفيين أنفسهم يناضلون بهذا الشكل من أجل الحصول على المعلومات، فماذا يترك ذلك بالنسبة لبقية المواطنين في هذا البلد؟ إذا رفضت الإدارات منح حق الوصول إلى السجلات المدرسية، فكيف يمكن للأهالي طلب نفس المعلومات لحماية حقوق أطفالهم؟

انه من المقلق كثيرا أن يصدر السياسيون والسلطات في هذه الأيام بيانات غير عقلانية، مثل مطالبة الجمهور بمقاطعة الوسائل الإعلامية: مثلا، فقد حاول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم ورابطة شبابه في العامين الماضيين فرض الرقابة على صحيفتي “سيتي بريس” وجريدة” ميل آند غارديان” بشكل منفصل بسبب بعض المواد المنشورة فيهما التي شعروا بأنها مهينة للرئيس أو الحزب. كان هناك كلام أيضًا، من قبل رئيس هيئة البث الحكومية، حول فرض تراخيص وأشكالا من الرقابة على الصحفيين.

أصبح شغفي بصحافة البيانات – أو الصحافة المدعومة بالحاسوب – أقوى بعد حضور مؤتمر حول هذا المجال في مدينة بالتيمور الأمريكية. لقد سمح لي ذلك بالتفكير بشكل نقدي حول الأعداد التي تروج لها الحكومات والهيئات غير الحكومية. لم تترسخ هذه الفكرة بقوة في غرف الأخبار بعد في جنوب إفريقيا، لأنها تعتبر مضيعة للوقت في وقت يتم فيه تقليص الكثير من الوظائف. ولكن هناك بصيص من الأمل. أشار أحد المحررين إلى صحافة البيانات بأنها “التخوم الجديدة” للمهنة، وفي الشهرين الماضيين، تلقيت مزيدًا من الدعم لمتابعة التقارير المستندة إلى البيانات في غرفة الأخبار الخاصة بي.

أتذكر أن أحد القيّمين على المؤتمر الأمريكي أخبرني بأنني محظوظة لأنني آتي من بلد لم تنطلق فيه التقارير المنجزة بمساعدة الكمبيوتر بعد. لم أفهم تماما ما كان يعني ثم أدركت أنه كان يشير إلى حقيقة أن هناك الكثير من المعلومات التي لا يتم الاستفادة منها، وأكوام من السجلات التي تنتظرني لاستخدام المهارات التي تعلمتها عليها.

بهانوج كابال لدى هذا الصحفي مخاوف بشأن تآكل نزاهة العمل الصحفي في الهند بسبب ممارسات أصحاب وسائل الإعلام والضغوط التي يتعرض لها الصحفيون من أجل الالتزام بخطوط تحريرية معيّنة.

بشكل متزايد، يشعر الصحفيون في الهند بالعزلة والتهديد – من قبل الزعماء السياسيين والحكومة، ومن جحافل المتصيدين الحزبيين على الإنترنت الذين يخطفون منصات التعليق والتواصل الاجتماعي، وحتى من أرباب عملهم.

تزعم التقارير بأن نائبة رئيس تحرير شبكة “سي.أن.أن – أي.بي.أن”، ساجاريكا غوز، كانت قد تلقت تعليمات من الإدارة في الشركة الأم “نيتوورك ١٩”، بعدم نشر تغريدات ناقدة حول رئيس وزراء الهند الحالي، ناريندرا مودي ، وذلك وفقًا لموقع “سكرول.إن” الإخباري. رفضت غوز تأكيد أو نفي هذا الأمر لمراسل الموقع، لكنها قالت إنها رأت اتجاهًا جديدًا مقلقا حيث يتم تشجيع الانحياز الحزبي بينما “أصبح يتم النظر الى الصحافيين الذين يعتقدون أن السياسي هو خصمهم الطبيعي والذين يشككون في جميع السياسيين بشكل منتظم على أنهم هم المنحازون”. استقالت غوز في وقت لاحق من منصبها.

يرسم هذا الاتجاه صورة مقلقة للغاية للصحفيين الشباب مثلي، حيث يتم نسف الاستقلالية والنزاهة التحريرية من قبل مالكي ومدراء وسائل الإعلام. وهذا من دون ذكر القصص الكثيرة غير المنشورة عن التفريط التحريري والممارسات غير الأخلاقية التي دائما ما تشكل جزءًا من النقاش في كل مرة يجتمع فيها الصحفيون الشباب لتناول مشروب.

يشعر أحد زملائي السابقين في كلية الصحافة بخيبة أمل شديدة من تجربته في قناة إخبارية شعبية تبث باللغة الإنجليزية في الهند لدرجة أنه قرر ترك الصحافة الإذاعية والعمل في وسائل الإعلام المطبوعة بدلاً من ذلك. قال لي: “إنهم يفضلون أن يبثوا تقارير جميلة على بث تقارير تصب في المصلحة العامة”. وقرر زميل آخر لي كان يعمل في مجلة مطبوعة بارزة، قرر ترك الصحافة كليا والعودة إلى الأوساط الأكاديمية. وكما أشار المحرر السياسي المقال مؤخرا هارتوش سينغ بال، من مجلة “أوبن ماغازين” في مقال افتتاحي: “على الصحفيين الذين يدخلون المهنة اليوم تقديم تنازلات الى المااكين والإدارة في مرحلة مبكرة من حياتهم المهنية لأنهم محرومون إلى حد كبير من الدرع الواقي الذي يوفره عادة رئيس التحرير الجيد”.

يخلف كل ذلك معضلة كبيرة للصحفيين الشباب. هل يجب أن يبقوا في منظمات حيث يكون فيها الاستقلال التحريري ناقصاً؟ مع نضوب الوظائف وندرة المؤسسات الإعلامية الموثوق بها، كيف يمكن للصحفي الشاب أن يبقى في المهنة اذا أراد أن يظل ملتزماً بالصحافة الأخلاقية المستقلة؟ والأهم من ذلك ، ما الذي سوف يحدث لمثل الصحافة الحرة والناقدة عندما يتم تلقين الصحفيين الشباب من خلال أمثلة علنية بأن الصحفي الحرّ الذي لا يفرّط بالمبادئ سرعان ما سيجد نفسه عاطلاً عن العمل؟

هذه أسئلة مهمة لمستقبل الصحافة في بلد أصبحت فيه وسائل الإعلام احدى أكبر ضحايا التهجّم في الخطاب العام. لا يمكن للصحفيين الشباب أن يفعلوا الكثير وهم يرون بيأس كيف يتم جرّ مهنتهم، ومستقبلهم، عبر الوحل من قبل جيل قام مسبقاً بتأمين مستقبله ومدخراته للتقاعد. زد على ذلك التحديات التكنولوجية والاقتصادية التي تواجهها الصحافة بالفعل على المستوى العالمي – مثل التركيز على الانتشار والكمية على حساب النوعية في الصحافة، وتحويل المنتج الصحفي التثقيفي إلى ما يسمّى “محتوى” تبسيطي فارغ المضمون – وسوف تفهم لماذا أجد صعوبة في العتب على صديقي لاختياره العمل في المضمار الأكاديمي المضمون نسبيا. المستقبل أصبح قاتماً.

لكن الصحفيين الشباب ليسوا عاجزين تماما. لقد استجاب الكثير منا من خلال تبنّي العمل الحر، والتخلي عن الأمن الاقتصادي في سبيل اكتساب الحرية في اختيار المواضيع التي نكتب عنها والبقاء اوفياء لأخلاقياتنا. يختار الآخرون العمل في المؤسسات الصغيرة، ولكن المستقلة. كما نقوم بتكوين شبكات غير رسمية لتقديم الدعم المتبادل ومشاركة المعلومات بيننا، سواء عبر الإنترنت أو في الحياة الواقعية، بناء على مبدأ أن تقديم خبرا ما للجمهور هو أكثر أهمية من نشره تحت اسمنا أو تلقّي الثناء من وراء نشره.

ففي مقابل كل موقع هو نسخة من موقع “بازفيد”، فإن الإنترنت يقدّم أيضا مساحات حيث تحصل القضايا التي تتجاهلها وسائل الإعلام الرئيسية على الاهتمام والتحليل الذي تستحقه. تقوم مواقع مثل “سكرول إن” و”ياهو أوريجينالز” بمنح الصحفيين المستقلين الشباب الفرصة للقيام بهذا النوع من الصحافة الأصيلة والمستقلة التي لم تعد وسائل الإعلام التقليدية تهتم بها. لا تزال هذه الظاهرة جديدة وغير مكتملة، لكنها الأمل الوحيد الذي نملكه اليوم من أجل الوصول الى صحافة هندية ليست مملوكة بالكامل لمصالح الشركات والسياسيين.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

31 Jul 2019 | Czech Republic, Germany, Journalism Toolbox Spanish, Yemen

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

“No podemos combatir la propaganda con censura”

El Gobierno yemení no debería dedicarse a valorar la objetividad del periodismo, pero hay esperanza de conseguir más libertad, según Ahlam Mohsen

Yemen ha acabado —una vez más— al final de la lista del Índice de Libertad de Prensa de este año; concretamente, en el puesto 167 de 180 países. El mundo periodístico yemení está plagado de contradicciones. Tal vez la censura sea menos directa bajo el Gobierno de coalición, pero recientemente ha habido una oleada de ataques contra periodistas y críticos.

Llegué a Yemen —el país en el que nací pero que apenas conocía— desde EE.UU. poco después de que el presidente del país, Alí Abdalá Salé, renunciara a su cargo a principios de 2012. En Estados Unidos yo era activista y no entendía cómo allí no podíamos aguantar ni ocupando un parque, mientras en Yemen derrocaban a un gobierno entero.

Tras la primavera árabe de 2011, los periodistas yemeníes alcanzaron unas cuantas victorias, como la aprobación de la Ley de Acceso a la Información, que insufló nuevas esperanzas en la transparencia de las instituciones gubernamentales. Yemen es el único país árabe, aparte de Jordania, que ha aprobado una ley así. Sin embargo, como ocurrió con el florecimiento fugaz de la libertad de prensa tras la unificación de 1990, los triunfos no siempre son permanentes, ni el progreso necesariamente lineal.

Desde hace ya cuatro meses, el periódico para el que trabajo, el Yemen Times, ha intentado acceder a los contratos petroleros del Gobierno con corporaciones extranjeras y multinacionales. Podríamos intentar la vía de buscar documentos filtrados, pero es importante que nos lleguen directamente del Gobierno para enterarnos de todas las condiciones, aparte de para que sus futuras decisiones sean totalmente transparentes.

A medida que crecen en número los periódicos, emisoras y canales de televisión afiliados a —y financiados por— diversos partidos políticos y personas influyentes, se ha extendido la preocupación por el uso de dichos medios de comunicación para difundir propaganda. El pasado junio el Gobierno cerró el canal de televisión Yemen Today, tras acusarlo de incitar a la hostilidad contra los actuales gobernantes durante la crisis de combustible por la que pasaba el país.

Muchos individuos habitualmente críticos con la censura del Gobierno guardaron silencio en esta ocasión y evitaron condenar la decisión porque el canal pertenecía al antiguo dictador del país. Pero la medida es preocupante. Al permitir que sea el Gobierno quien juzgue qué es un periodismo “objetivo” y qué no lo es, estamos cediendo un poder que debería concernir exclusivamente a la gente. No podemos combatir la propaganda con censura. El Gobierno debe no solo acabar con ella, sino también procesar a quienes acosan y atacan a los periodistas, y evitar así que estos sientan la tentación de autocensurarse: un problema más grave en este país, con diferencia, que la censura directa.

Ser periodista y mujer también conlleva sus problemas. He visto a chicas salir corriendo para cubrir una explosión o un asesinato, conscientes de que, aunque tal vez sean las primeras en llegar al lugar, acabarán rodeadas de soldados preocupados por su presencia y su seguridad mientras ven cómo sus colegas masculinos se les adelantan. El problema está muy arraigado y va ligado de forma más general al futuro de las mujeres. Pero hay mucho por lo que mantener la esperanza, ahora que Yemen se acerca al cupo del 30% de representación femenina en el Gobierno y las mujeres continúan haciendo patente su derecho a ocupar la esfera pública.

Nada es seguro en Yemen a día de hoy. La historia podría desarrollarse de muchas maneras, desde una victoriosa transición a una democracia hasta una posible guerra civil. Aun así, pese a todos los retos y riesgos que supone ser reportero en Yemen, soy optimista con respecto al futuro. La Ley de Libertad de Información es una ley radical que, de acatarse, nos garantizará el derecho a enterarnos de casi todo lo que hace nuestro Gobierno. Si podemos darle significado a esta ley a base de usarla, en lugar de pensar que son simples palabras sobre un papel, los periodistas —y la gente en general— tenemos mucho por lo que mirar al futuro con ilusión.

Ahlam Mohsen es un escritor yemení-estadounidense de 26 años. Vive en Saná y es redactor jefe adjunto del Yemen Times.

ARRIBA: Presentadores de Yemen FM, una emisora privada de radio de Saná, en abril de 2014

Yemen es el único país árabe aparte de Jordania que ha aprobado una ley de acceso a la información

“El periodismo es más emocionante que nunca”

Aunque Katharina Frick ha sido becaria en siete medios alemanes para poder arrancar en su carrera, se muestra optimista ante las nuevas formas de financiación que están surgiendo en el campo del periodismo

En Alemania, como en muchas otras partes del mundo, están cerrando las salas de redacción, los mercados publicitarios están a mínimos y la industria del periódico ha perdido casi un cuarto de su circulación en la última década. Cabría preguntarse por qué sigo queriendo ser periodista. La respuesta: es más emocionante que nunca.

Desciendo de una familia de periodistas. Tanto mi madre como mi padre llevan casi toda la vida trabajado en el campo del periodismo y la comunicación. Muchas cosas han cambiado desde que empezaron a trabajar en la redacción de un diario local hace más de 30 años, y ambos coinciden en que la competitividad es mucho mayor hoy día. A mi madre la contrataron en el acto para su primer trabajo, sin experiencia previa. Hoy algo así se antoja impensable. A lo largo de mis estudios fui becaria en siete sitios diferentes; en algunos me pagaban poco, en otros no me pagaban nada.

La mitad de estas becas y trabajos los conseguí gracias a contactos; la otra mitad, no. Estar bien conectada parece más importante que antes, y es una parte de este campo que he acabado odiando. Siempre he querido lograr las cosas por mí misma, pero he llegado a la conclusión de que no es así como funciona. Al menos, no si lo que quieres es entrar en los grandes medios de comunicación tradicionales.

Por eso cada vez me tienta más centrarme en nuevas formas de informar, más frescas, en las que las ideas y la creatividad se valoren por encima de conocer a este o aquella, como pasa en las start-ups periodísticas. En plena crisis de financiación, las personas con ideas creativas y habilidad para el emprender son, más que nunca, quienes se están llevando el gato al agua. No creo que exista una única solución para asegurar el futuro del periodismo: mi impresión es que hay muchas. Ahora es el momento perfecto para experimentar y probar nuevos modelos de negocio con distintos métodos de financiación e ideas de contenidos.

Son pocos los lectores que están dispuestos a pagar por artículos digitales en Alemania, y solo unas pocas editoriales han tenido el valor de experimentar con modelos de subscripción y barreras de pago. El diario Die Welt, por ejemplo, utiliza una barrera de pago “con fugas” parecida a las del New York Times o el Daily Telegraph, en Reino Unido, en la que se permite a los usuarios leer 20 artículos al mes gratis en un mismo navegador. El Süddeutsche Zeitung, uno de los diarios alemanes de mayor difusión, anunció hace poco que va a implementar un modelo similar a finales de año.

Un proyecto innovador que ha tenido bastante éxito recientemente en Alemania es Krautreporter (o “reportero de masas”). Lo empezaron 28 periodistas independientes, relativamente conocidos, que querían crear una publicación online para artículos de largo formato, sin preocuparse por atraer clics y sin publicidad. Así que le pidieron dinero a la gente. Su objetivo era recaudar 900.000 euros de 15.000 seguidores en un plazo de 30 días. En las últimas horas de su periodo de crowdfunding, justo las personas que hacían falta donaron 60 euros cada una. Al final alcanzaron más de un millón de euros, supuestamente la mayor cifra jamás recaudada en Alemania mediante microfinanciación para un proyecto periodístico. Cada uno de los periodistas ganará de 2.000 a 2.500 euros al mes, cosa que les permitirá dedicarse por completo a su trabajo de investigación sin tener que preocuparse constantemente por cuál será su siguiente encargo.

En lugar de ocultar todos los artículos detrás de una barrera de pago, Krautreporter será accesible para todo el mundo, pero la cuota de 5 euros al mes les dará a los usuarios ciertos privilegios, como poder comentar en los artículos, invitaciones a eventos y la oportunidad de encontrarse con los periodistas. El hecho de conectar e interactuar con los lectores y usuarios de esta manera es algo aún muy nuevo para los medios tradicionales, y muchas publicaciones vigilan con atención este surgir del lector como miembro.

Cómo no, los proyectos nuevos raras veces aparecen sin que les salgan detractores. A los periodistas de Krautreporter les llovieron críticas por la falta de una descripción detallada del proyecto o de un plan de contenidos en sus inicios, y por su elenco de periodistas (al ser hombres en su mayoría y poco diversos). Toda la industria periodística alemana observará la web muy de cerca cuando la lancen en octubre. Las expectativas están muy altas. Aun así, creo que lo que cuenta es esa voluntad de empezar algo nuevo y fresco.

A pesar de la situación de la economía, me niego a creer que el periodismo esté en las últimas o que no vaya a encontrar un trabajo. Depende de nosotros, los periodistas jóvenes, cambiar la situación y experimentar. Sé por proyectos en los que he colaborado durante mis estudios que se respira cierto ambiente al trabajar en una start-up, como esa dinámica de grupo cuando todo el mundo está tirando del carro. Soy optimista y creo que seguiré dedicándome al periodismo en unos años. Nadie sabe qué forma irá tomando, pero no me cabe duda de que será interesante.

Katharina Frick tiene 27 años y está cursando un master en periodismo, medios y globalización, que combina con trabajos independientes para la Agencia Alemana de Prensa (DPA). También lleva su propio proyecto de periodismo y sostenibilidad en www.sustainyourfuture.com

En plena crisis de financiación, las personas con ideas creativas y habilidad para el emprender son quienes se están llevando el gato al agua

Desde Chequia

“Veo un futuro difícil para periodistas y lectores”

Ante el alto nivel de desempleo en su tierra natal, el periodista italiano Luca Rovinalti se mudó a Praga, pero la prensa rosa ha seguido sus pasos

Cuando el decatlonista Roman Šebrle y la modelo Gabriela Kratochvílová se convirtieron hace poco en presentadores del informativo de una de las cadenas privadas de televisión más importantes de Chequia, no me sorprendió. Habiendo dado mis primeros pasos profesionales en Italia, estaba más que acostumbrado a este estilo de prensa amarilla, liderado por famosos. Un estilo que da la impresión de estar en auge por toda Europa.

Cuando trabajaba para los canales principales de televisión privada en Italia, allá por los 2000, el periodismo ya se estaba convirtiendo en un espacio para el cotilleo en el que las noticias estaban pensadas para provocar emociones en la gente. Recuerdo los días que me pasaba en Rímini, a pie de playa, entrevistando a la gente sobre la técnica perfecta para broncearse, o preguntándoles a las chicas cómo se preparaban para la operación bikini.

En 2010 me fui a Chequia para completar un programa de un año en la Universidad Carolina, y decidí quedarme cuando vi todos los puestos de trabajo que estaban recortando en Italia. Tengo raíces polacas, así que me siento bastante cómodo en Europa del Este y voy mejorando con el idioma. Aún trabajo de forma independiente para empresas italianas, pero me interesa trabajar para publicaciones en inglés, tanto aquí como en el extranjero.

De momento he tenido experiencias muy diversas en mi carrera, al haberme mudado de Emilia-Romaña, en el norte de Italia, a Milán, y de allí a la República Checa en 2010, donde ahora dirijo el Club de Prensa Internacional de Praga. Todo ello ha contribuido a formarme una idea de periodismo multicultural, libre de barreras nacionales y respetuoso con las diferencias culturales. Espero de corazón que este concepto crezca a medida que el mundo se vuelve más globalizado, con más publicaciones locales en distintas lenguas y colegas internacionales trabajando codo con codo.

Cofundé el Club de Prensa de Praga en 2013 porque me daba la impresión de que las oportunidades de crear red podían mejorar, y las instituciones existentes no estaban haciendo lo bastante al respecto. Pero no creo que lo que haga falta para ser periodista sea una hoja de papel o un carnet de prensa, como pasa en Italia. Tuve que trabajar durante dos años antes de conseguir hacerme miembro de la asociación italiana de periodistas.

Los niveles de desempleo en Italia —actualmente del 13 por ciento, o del 43 para los menores de 25 años— está teniendo un impacto brutal en el mundo del periodismo. Esto también significa que mucha gente está buscando trabajo en el extranjero. Mario Giordano, redactor jefe de TG4, uno de los programas informativos más importantes de la red italiana Mediaset, me dio este consejo: «El periodismo tiene que cambiar de actitud, no solo de técnicas. Los que saben cómo cambiar son los que están sobreviviendo. Ten en cuenta que los principios básicos del periodismo siguen siendo los mismos, tanto si usas paloma mensajera como tuits».

Estoy totalmente de acuerdo. El periodismo italiano se ha convertido en una carrera de obstáculos que exige a los periodistas estar a la última y adaptarse a las nuevas tecnologías en un mercado en el que casi no hay sitio para el joven talento. Muchos trabajos están externalizándose o se encargan a autónomos a cambio de tarifas miserables.

En mi primer empleo, en la redacción de un canal de televisión, me resistía a cambiar el trabajo periodístico “puro” por uno que incorporase también conocimientos sobre técnicas de grabación, equipo técnico, edición de vídeo y retransmisión. Pero ahora me doy cuenta de que en el mercado actual es crucial ser un hombre orquesta.

En una sociedad en la que los blogueros y reporteros ciudadanos ganan importancia día a día, no tiene sentido ignorar la novedad. Es esencial entender cómo funcionan las nuevas tecnologías y utilizarlas correctamente, con la esperanza de que los lectores sean capaces de distinguir entre verdad y exageración, entre lo que es fiable y lo que no lo es.

Nos bombardean cada vez más con millones de fuentes de información, con noticias reales mezcladas con mentiras, con publicidad camuflada como información veraz y con una filosofía de monetización del clic que hace de las primeras tres palabras de un artículo toda su esencia. El futuro se me antoja un lugar difícil, tanto para los lectores, que tienen que saber distinguir entre lo que es una noticia y lo que no, como para los periodistas, que tienen que hacer malabares frente a la competencia no solo de sus colegas, sino también de los que vienen de otras profesiones, modelos y atletas incluidos.

(C) Luca Rovinalti

www.indexoncensorship.org

Luca Rovinalti tiene 27 años y es un periodista independiente italiano afincado en Praga (Chequia)

[CAPTION] ARRIBA: Unos periodistas trabajan con sus ordenadores durante una conferencia de prensa de Instagram en Nueva York

[PULLOUT] Ahora me doy cuenta de que en el mercado actual es crucial ser un hombre orquesta

�

Desde Sudáfrica

“El periodismo de datos es la última frontera”

Para Athandiwe Saba, el periodismo de investigación tiene un futuro prometedor, siempre y cuando pueda arrebatarles información de interés público a las autoridades gubernamentales

Mi pasión por el periodismo está arraigada en la idea de que todo el mundo tiene derecho a acceder a la información, según expone el artículo 36 de la Constitución sudafricana: «Todo el mundo tiene derecho de acceso a cualquier información en posesión del Estado; así como a toda información que posea otra persona y sea necesaria para el ejercicio y protección de cualquier derecho».

Pero hoy en día, en nuestra joven democracia, los oficiales del Gobierno y la sociedad en general tratan ese derecho con condescendencia, lo menosprecian, le quitan importancia o directamente lo ignoran. En mi trabajo como periodista para el periódico dominical City Press, a menudo me topo con problemas cuando solicito información o comentarios por parte de las autoridades gubernamentales. El problema más reciente lo he tenido con una simple solicitud de los expedientes de todas las escuelas del país incluidas actualmente en el plan escolar de nutrición. Me he visto en la situación de tener que recurrir a citar derechos legales y recordarles a las autoridades que la información es pública. Meses después, aún sigo esperando.

Nuestro Gobierno democrático incluyó la libertad de información en la Constitución como reacción a la censura del apartheid, pero esa libertad sigue estando en peligro constante. El Proyecto de Ley de Protección de la Información del Estado, conocida como “ley del secreto”, es otro tema que lleva desde 2010 en disputa. La idea era regular la información del Estado, contraponiendo sus intereses a la transparencia y la libertad de expresión, pero no hay duda de que habría supuesto restricciones para los periodistas y derivado en sentencias de cárcel para reporteros y chivatos que revelasen información clasificada. El parlamento pasó el proyecto de ley en 2013, pero aún no la ha aprobado.

Mi mayor preocupación con respecto al futuro es el hecho de que, si a los periodistas les está costando tanto obtener información, ¿qué le queda al resto de la ciudadanía? Si las instituciones niegan el acceso a los expedientes escolares, ¿cómo va a poder un padre o una madre pedir esa misma información para defender los derechos de su hijo?

Es preocupante cuando los políticos y las autoridades hacen declaraciones irracionales, como cuando le piden a la gente que boicoteen ciertas publicaciones: el partido en el Gobierno, ANC, y su Liga Juvenil llevan dos años tratando de censurar los periódicos City Press y Mail & Guardian por separado por haber publicado material que consideran ofensivo contra el presidente o el partido. También se le ha oído hablar al director de nuestra difusora estatal sobre la distribución de carnets de periodista y otros métodos de control.

Mi pasión por el periodismo de datos —o periodismo asistido por ordenador— se avivó aún más tras asistir a una conferencia sobre el tema en la ciudad estadounidense de Baltimore. Me ha permitido pensar de forma más crítica sobre las cifras que manejan el Gobierno y las agencias no gubernamentales. La idea aún no ha calado fuerte entre las salas de redacción de Sudáfrica, pues creen que se gasta mucho tiempo en practicar este tipo de periodismo y se han recortado demasiados trabajos. Pero hay un rayo de esperanza. Uno de mis editores lo llamó nuestra “última frontera”, y en el último par de meses he recibido más apoyo en redacción para trabajar en artículos más centrados en datos.

Recuerdo que uno de los facilitadores en la conferencia de EE.UU. me dijo que tenía suerte de ser de un país en el que aún no había despegado el periodismo asistido por ordenador. Aquello me desconcertó. Después me di cuenta de que se refería al hecho de que exista tanta información aún sin explotar, montones de archivos de datos esperando a que aplique las habilidades que he adquirido.

(c) Athandiwe Saba

www.indexoncensorship.org

Athandiwe Saba tiene 26 años y es periodista de investigación y datos para City Press, un periódico dominical sudafricano

[CAPTION] IZQUIERDA: Manifestantes participan en una protesta contra el Proyecto de Ley de Protección de la Información en Ciudad del Cabo, 17 de septiembre de 2011

[PULLOUT] Se incluyó la libertad de información en la Constitución como reacción a la censura del apartheid, pero esa libertad sigue estando en peligro constante

�

Desde la India

“¿Qué tiene que hacer un periodista joven y con principios para sobrevivir?”

Bhanuj Kappal se muestra preocupado por la erosión de la integridad editorial de la India a manos de los propietarios de los medios de comunicación y las presiones que sufren los periodistas para acatar órdenes

Los periodistas de la India se sienten cada vez más aislados y asediados por los líderes políticos, el Gobierno, las hordas de trolls partisanos que plagan las secciones de comentarios de internet y las redes sociales, y hasta por las mismas empresas que los emplean.

Según la web de noticias Scroll.in, la subeditora de CNN-IBN, Sagarika Ghose, habría recibido instrucciones desde la dirección de su empresa matriz, Network 18, de no publicar tuits desdeñosos sobre el actual primer ministro indio, Narendra Modi. Ghose se negó a confirmar o desmentir el asunto al reportero de Scroll.in, pero sí declaró estar presenciando una tendencia preocupante hacia una celebración del partidismo mientras que «a los periodistas que ven al político como su adversario natural y lo cuestionan sistemáticamente se los culpa de parcialidad». Al tiempo de aquello, renunció.

Todo esto plantea una imagen bastante alarmante para los jóvenes periodistas como yo, según la cual los propietarios y directores de los medios de comunicación estarían desmantelando las ideas de independencia e integridad editorial. Y eso sin contar todos los artículos inéditos sobre acuerdos editoriales y prácticas poco éticas que salen en la conversación cada vez que los periodistas jóvenes se juntan para tomar algo.

Uno de mis antiguos compañeros de clase de la facultad de periodismo está tan desencantado con su experiencia en un popular canal indio de noticias en inglés que ha decidido abandonar el periodismo televisivo y pasarse a la prensa escrita.

«Publican antes un reportaje visual que uno de interés público», me contó. Otro, que trabajaba en una destacada revista en papel, ha decidido abandonar el periodismo del todo y volver al mundo académico. Como apuntaba en un editorial Hartosh Singh Bal, el editor político al que Open Magazine despidió hace poco, «Los periodistas que se incorporan a la profesión hoy en día, al haber sido despojados en gran medida del escudo protector de un buen editor, se ven obligados a hacer concesiones de cara a superiores y propietarios en una fase mucho más temprana de sus carreras».

Todo esto sume a los jóvenes periodistas en un dilema. ¿Te quedarías en una organización en la que peligra la independencia editorial? En plena sequía de empleos y con una escasez de medios de comunicación de fiar, ¿cómo puede sobrevivir un joven periodista al tiempo que mantiene su compromiso con el periodismo independiente y ético? Lo que es más importante: ¿qué pasa con el ideal del periodismo libre y crítico cuando se les está enseñando a los jóvenes periodistas, por medio de ejemplos en la vida pública, que el periodista defensor a ultranza de sus principios es el que se convierte rápidamente en un periodista en el paro?

Todas estas son preguntas importantes para el futuro del periodismo en un país en el que los medios se están transformando en algunos de los peores enemigos del debate público. A los jóvenes reporteros poco más les queda que mirar con desánimo cómo la generación que ya se ha labrado un nombre (y asegurado la jubilación) arrastran la profesión, y su futuro, por el barro. Entre eso y las dificultades tecnológicas y económicas a las que se enfrenta el periodismo hoy día a nivel global —la “streamificación” de las noticias, el “churnalism” o periodismo de copia-pega, la reducción del periodismo cultural a “contenido” o “listículos”—, me cuesta culpar a mi amigo por elegir la relativa seguridad de una carrera académica. El futuro es deprimente.

Pero los periodistas jóvenes no están totalmente indefensos. La respuesta de muchos de nosotros ha sido hacernos autónomos, renunciando a la seguridad económica a cambio de la libertad de elegir las historias que queremos contar y mantenernos fieles a nuestros principios éticos. Otros eligen trabajar en organizaciones informativas muy especializadas, pero independientes. Estamos formando redes informales de apoyo y compartiendo información, tanto en internet como en la vida real, guiándonos por el principio de que hacer llegar una historia a la gente es más importante que conseguir firmar en ciertos sitios o llevarse el mérito de una exclusiva.

Y por cada clon de Buzzfeed que surge, internet ofrece otros espacios en los que los temas que ignoran los medios mayoritarios reciben la atención y el análisis que se merecen. Webs como Scroll.in o Yahoo! Originals están dándoles a los jóvenes periodistas autónomos la oportunidad de crear el tipo de periodismo original e independiente que ha dejado de interesar a los medios tradicionales. Está todo en pañales y no es perfecto, pero es la única esperanza que nos queda de conseguir un periodismo indio que no se lo deba todo a intereses corporativos y políticos.

(c) Bhanuj Kappal

www.indexoncensorship.org

Bhanuj Kappal es un periodista independiente de 26 años afincado en Bombay. Es colaborador de varios medios, como el Sunday Guardian, Yahoo! India y QG India. Tiene un máster en periodismo internacional por la facultad de periodismo, medios de comunicación y estudios culturales de la Universidad de Cardiff.

Traducción de Arrate Hidalgo Sánchez

La generación que ya se ha labrado un nombre y asegurado la jubilación arrastran la profesión, y nuestro futuro, por el barro

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

31 Jul 2019 | Czech Republic, Germany, Journalism Toolbox Russian, South Africa, Yemen

[vc_row][vc_column][vc_custom_heading text=”Пятеро молодых журналистов пишут с разных уголков мира – Йемена, Южной Африки, Германии, Индии и Чешской Республики – об обеспокоенности по поводу их профессии, а также о надеждах, которые они возлагают на неë

Выше: Молодая журналистка докладывает из Оттавы, Канада”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Из Йемена

«Мы не можем противостоять пропаганде с помощью цензуры»

Йеменское правительство не должно оценивать объективность репортажей, но всë же есть надежда на бóльшую свободу, – говорит Ахлам Мохсен

В ϶том году Йемен опять оказался почти в конце списка, оценивающего свободу прессы, заняв в рейтинге 167 место среди 180 стран, согласно Индекса свободы прессы. Журнализм в Йемене преисполнен противоречий. Прямой цензуры в условиях коалиционного правительства, возможно, стало меньше, но активизировались нападения на журналистов и критиков.

Я приехал в Йемен – страну, где я родился, но которою едва знаю – из США вскоре после того, как президент Йемена Али Абдалла Салех ушел в отставку в начале 2012 года. Я занимаю активную гражданскую позицию и поэтому был поражен, что в Штатах мы не можем добиться прав на территорию парка, а в Йемене им удалось свергнуть правительство.

Йемен – единственная арабская страна, кроме Иордании, которая приняла закон о свободе информации

После Арабской весны в 2011 году йеменские журналисты стали свидетелями ряда побед, таких как принятие закона о свободе информации, который обнадёжил на бóльшую прозрачность в деятельности правительственных учреждений. Йемен – единственная арабская страна, кроме Иордании, которая приняла этот закон. Однако, как засвидетельствовал непродолжительный расцвет свободы прессы, последовавший за объединением в 1990 году, победы не всегда оказываются незыблемыми и прогресс не всегда последовательный.

Уже четыре месяца газета «Йемен Таймз» («The Yemen Times»), где я работаю, пытается получить доступ к правительственным нефтяным контрактам с зарубежными и транснациональными корпорациями. Мы могли бы попробовать найти слитые документы, но нам важно получить их прямо от правительства, чтобы знать все условия и чтобы будущие решения были полностью прозрачными.

С возрастанием количества газет, радиостанций и телевизионных каналов, которые сотрудничают и финансируются разными политическими партиями и влиятельными частными лицами, появляется реальная обеспокоенность, что эти медиа-организации используются для распространения пропаганды. Телевизионный канал «Йемен Тудей» (Yemen Today) был закрыт правительством в июне по обвинению в подстрекательстве против нынешнего правительства во время топливного кризиса в стране.

Странно, что много критиков правительственной цензуры молчали в это время и не осудили этот шаг, скорее всего потому, что станция принадлежала бывшему диктатору Салеху. А этот шаг очень угрожающий. Разрешая правительству быть судьей того, что объективно и что не объективно в репортажах, мы передаем им власть, которая должна быть только в руках общественности. Мы не можем противостоять пропаганде с помощью цензуры. Правительству нужно не только прекратить цензуру, а и привлекать к ответственности тех, кто преследует журналистов и оказывает давление на них, чтобы последние не вынуждены были прибегать к самоцензуре – а это, несомненно, намного более серьезная проблема в стране, нежели прямая цензура.

Быть женщиной-журналистом в Йемене также сопряжено с определенными проблемами. Я видел молодых женщин, который спешили на место бомбардировки или место преступления, чтобы первыми осветить события. Часто, хотя они и пребывали первыми, солдаты окружали их и заботились об их безопасности. А мужчины-журналисты, их коллеги, пробегали мимо них к месту происшествия. Эта глубоко укоренившаяся проблема тесно связана с будущим женщин в более широком смысле. Но есть много обнадëживающих вещей в Йемене. К примеру, страна близится к 30-ти процентной квоте представленности женщин в правительстве, и женщины продолжают утверждать своë право голоса в общественной сфере.

Ничто нельзя считать до конца определëнным в Йемене. Возможны разные сценарии развития страны: от успешного перехода к демократии и до гражданской войны. Несмотря на все проблемы и риски освещения событий в Йемене, я оптимистичен касательно будущего журналистики здесь. Закон о свободе информации – радикальный закон, и, если его будут соблюдать, это даст нам право знать практически всë о том, чем занимается наше правительство. Если мы сможем сделать этот закон значимым, пользуясь им, а не просто имея его на бумаге, то у нас, журналистов, и общественности неплохие перспективы.

Ахлам Мохсен

Ахлам Мохсен, 26 лет, йеменский и американский писатель, заместитель главного редактора «Йемен Таймз», проживающий в Сане

Из Германии

«Журнализм ещë никогда не был таким захватывающим»

Катарина Фрик прошла семь стажировок в Германии, чтобы начать свою карьеру, и все же оптимистично настроена относительно новых проектов финансирования средств массовой информации

В Германии, как и во многих других местах по всему миру, редакции закрываются, рекламный рынок приходит в упадок, а газетная индустрия сократила свой оборот почти на четверть за последнее десятилетие. Почему я всë-таки хочу стать журналистом? Потому что он ещë никогда не был таким захватывающим.

Я из семьи журналистов. Мои мама и папа работали в сфере журналистики и коммуникаций почти всю жизнь. Многое изменилось с тех времëн, когда они начинали работать в редакции местной ежедневной газеты 30 лет назад, и они согласны, что конкуренция сейчас более жесткая. Мою маму сразу взяли на еë первую работу, без какого-либо предыдущего опыта. Сегодня об этом не может быть и речи. Я прошла семь стажировок во время учëбы – некоторые с небольшой заработной платой, некоторые совсем без неë.

Половину этих стажировок и своих работ я получила благодаря своим контактам и связям, половину – без них. Хорошие контакты играют более важную роль, чем прежде, и это то, что я ненавижу в этой сфере. Я всегда хотела достичь всего сама, но я пришла к выводу, что так не получается. По крайней мере, не в том случае, когда ты хочешь попасть в большую медийную компанию с определенными традициями.

Потому я всë более и более склоняюсь к новым и свежим подходам к средствам массовой информации, где идеи и креативность ценятся больше, чем знакомство с кем-то, как, к примеру, в журналистских стартапах. В условиях финансового кризиса люди с креативными идеями и предпринимательскими навыками играют более важную роль, чем прежде. Я убеждена, что не существует однозначного решения проблемы сохранения будущего журнализма; я думаю, их много. Сейчас самое время поэкспериментировать и испытать бизнес-модели с разными финансовыми схемами и разным идейным содержанием.

В Германии немногие читатели готовы платить за онлайн статьи, и только некоторые издательства проявили смелость поэкспериментировать с моделями осуществления платежей или платными стенами. Ежедневная газета «Ди Вельт» (Die Welt), к примеру, использует «протекающую платную стену», похожую на те, которые используются «Нью-Йорк Таймз» (The New York Times) и «Дейли Телеграф» (The Daily Telegraph) в Великобритании, разрешая пользователям читать 20 статей бесплатно каждый месяц на одном браузере. «Сюддойче Цайтунг» (Süddeutsche Zeitung), одна из наиболее крупных ежедневных газет в Германии, недавно объявила, что они тоже введут модель подобного рода к концу года.

Один инновационный проект, который недавно преуспел в Германии – это Краутрепортëр (Krautreporter) (название построено на основе аналогии с английским словом «crowd» – толпа). Это интернет-издание было учреждено 28-ма относительно известными внештатными журналистами, которые хотели создать онлайн публикации с подробными докладами. Их не интересовало количество просмотров издания, и они хотели исключить рекламу. Поэтому они попросили денег в общественности. Их целью было собрать 900,000 евро с 15,000 доноров за 30 дней. За последние несколько часов до истечения срока сбора денег нужное количество людей пожертвовали по 60 евро каждый. В конце концов было собрано более одного миллиона евро – предположительно рекордная сумма, когда-либо собранная с общественности на журналистский проект в Германии. Журналисты будут зарабатывать от 2 до 2,5 тысяч евро в месяц, и это позволит им всецело заняться их исследованиями и не думать постоянно про следующие задания.

Краутрепортëр не собирается прятать каждую статью за платной стеной, а будет доступным для всех; но плата в размере 5 евро в месяц предоставит пользователям привилегии, такие как возможность комментировать статьи, участвовать в мероприятиях и контактировать с журналистами. Взаимодействие и интеракция с читателями и пользователями на таком уровне – это всë ещë новшество для большинства традиционных средств массовой информации, и многие издатели пристально наблюдают за этой концепцией членства читателей.

Конечно, новые проекты почти никогда не обходятся без осуждения. На заре деятельности Краутрепортëр критиковали за отсутствие чëтких подробных изложений и запланированного содержания, а также за их подбор журналистов (в основном все были мужчинами и при этом выходцами из похожей среды). Вся германская индустрия средств массовой информации будет пристально следить за сайтом, когда он выйдет в прямой эфир в октябре. Надежды большие. Однако, я думаю, что самое главное – это их стремление инициировать что-то новое и свежее.

Несмотря на экономические условия, я отказываюсь верить в то, что журнализм умирает, или что я не найду работу. Всë в наших руках – в руках молодых журналистов, и только мы можем изменить ситуацию и поэкспериментировать. Я знаю из тех проектов, в которых я была задействована во время учëбы, что существует некая атмосфера, когда работаешь в стартапе, что-то вроде групповой динамики, когда все тянуться в одном направлении. Я твëрдо убеждена, что я буду работать журналистом в ближайшие годы. Никто не знает, какой именно будет эта работа журналиста, но я уверенна, она будет интересной.

Катарина Фрик

Катарина Фрик, 27 лет, в данный момент готовит магистерскую работу по специальности «Журналистика, средства массовой информации и глобализация», а также работает внештатным репортёром в немецком информационном агентстве Дойче Прессе-Агентур (ДПА). Она также возглавляет свой собственный журналистский проект, который занимается вопросами устойчивого развития (www.sustainyourfuture.com)

Из Чешской Республики

«Я предвижу непростое будущее – для журналистов и для читателей»

Столкнувшись с высоким уровнем безработицы у себя на родине, итальянский журналист Лука Ровинальти переехал в Прагу, но светская хроника приехала с ним

Когда новости о десятиборце Романе Себрле и модели Габриэле Краточвиловой в последнее время стали ведущими на каналах одной из главных частных телевизионных компаний в Чешской Республике, меня это не удивило. Я начал свою карьеру в Италии и поэтому привык к такому подходу в журналистике, где используется стиль жëлтой прессы и в центре внимания находятся знаменитости. Похоже, что этот подход приобретает в Европе все большие и большие масштабы.

Когда я работал на ведущие частные телеканалы в Италии в 2000-х годах, журнализм в то время превращался в территорию сплетен, и материалы оформлялись так, чтобы спровоцировать эмоции у публики. Я помню, как целыми днями сидел на пляже в Римини, интересуясь у людей, как усовершенствовать технику загара, и спрашивая у девушек об их подготовке к пляжному сезону.

В 2010 году я приехал в Чехию на год, чтобы поработать над правовой программой в Карловом университете и решил остаться здесь, поскольку на родине значительно сокращались рабочие места. У меня польские корни, так что я чувствую себя довольно комфортно в восточной Европе. Понемножку учусь говорить. Я всë ещë внештатно работаю на компании в Италии, но меня интересует сотрудничество с англоязычными изданиями здесь и за рубежом.

У меня достаточно многообразный карьерный опыт: переезд из Эмилии-Романьи в северо-центральной части Италии в Милан, а потом в начале 2010 года в Чешскую Республику, где я сейчас руковожу Пражским международным пресс-клубом (International Press Club of Prague). Этот опыт помог мне выстроить идею поликультурного журнализма, без национальных барьеров и с уважением к национальным различиям. Я очень надеюсь, что эта концепция будет развиваться, так как мир становиться все более и более глобальным и всë больше и больше местных изданий публикуются на нескольких языках, а коллеги с разных стран работают вместе.

В 2013 году я выступил соучредителем Пражского пресс-клуба. Я понял, что здесь можно улучшить возможности взаимодействия, а существующие организации не были достаточно активными. Но, как я осознал ещë в Италии, чтобы стать журналистом, тебе не просто нужен кусок бумаги или журналистское удостоверение. Мне пришлось работать два года, прежде чем я смог получить членство в Ассоциации итальянских журналистов.

Сегодняшний уровень безработицы в Италии – составляющий 13% в целом и 43% для людей моложе 25 лет – значительно влияет на журнализм. Это также означает, что многие люди ищут работу за рубежом. Марио Джордано, главный редактор TG4, одной из ведущих новостных программ в сети «Медиасет» (Mediaset) в Италии, дал мне такой совет: «В журналистике нужно поменять образ мышления, а не просто методы. Те, кто знают, как это сделать, выживут. Запомни: базовые принципы журнализма остаются теми же: и в ситуации, когда ты пользуешься почтовым голубем, и тогда, когда используешь твит».

Я полностью с этим согласен. Журналистика в Италии превратилась в настоящую полосу препятствий, которая требует от репортëров всегда быть в курсе новых технологий и адаптироваться к ним. Таковы условия рынка, где почти нет места для молодых талантов. Многие функции теперь перекладываются на плечи внештатных работников, которые получают за это совсем маленький гонорар.

На моëм первом месте работы в телевизионной редакции я очень неохотно переходил от «чисто» журналистской работы до изучения методики киносъемок, технического оборудования, видеомонтажных работ и трансляции. Но сейчас я понимаю, что человек-оркестр имеет крайне важное значение на сегодняшнем рынке.

В обществе, где блогеры и гражданские журналисты изо дня в день стают все более важными, игнорировать инновации – бессмысленно. Принципиально важное значение имеет понимание новых технологий и использование их надлежащим способом с надеждой, что читатели смогут отличить фактическое от приукрашенного и надëжное от недостоверного.

С каждым днëм всë больше и больше источников засыпают нас информацией такого рода, где реальные новости перемешаны с обманом, а реклама замаскирована под информацию. Философия «заплати за каждый клик» сводит всю важность статьи к первым трëм словам. Я предвижу непростое будущее: и для читателей, которым нужно будет отличать новости от не-новостей, и для журналистов, которым нужно будет научиться выживать в условиях всевозрастающей конкуренции, предоставляемой не только их собратьями по перу, а также людьми совершенно других профессий, включая моделей и спортсменов.

Сейчас я понимаю, что человек-оркестр имеет крайне важное значение на сегодняшнем рынке

Лука Ровинальти

Лука Ровинальти, 27 лет, итальянский внештатный журналист, проживающий в Праге, Чешская Республика

Выше: Журналисты работают на своих ноутбуках во время пресс-конференции для Инстаграма в Нью-Йорке

Из Южной Африки

«Журналистика данных – новый рубеж»

Атандиве Саба уверенна, что для журналистских расследований существует перспективное будущее – если только ей удастся вырвать общественную информацию из рук правительственных чиновников

Моë пристрастие к журнализму основывается на праве каждого человека иметь доступ к информации. Это право зиждиться на 36 статье конституции Южной Африки: «Каждый имеет право доступа к любой информации, находящейся в распоряжении государства; и к любой информации, находящейся в распоряжении другого человека, необходимой для осуществления или защиты каких-либо прав».

Закон о свободе информации был внесëн в конституцию в ответ на цензуру апартеида, но он постоянно пребывает под угрозой

Сегодня в нашем молодом демократическом государстве к этому праву относятся снисходительно, или же оно просто игнорируется, недооценивается, принимается как данность и правительственными чиновниками, и обществом в целом. Как у журналиста воскресной газеты «Сити Пресс» (The City Press) у меня часто возникают проблемы, когда я запрашиваю информацию или прошу правительственные агентства что-то прокомментировать. Совсем недавно моë заурядное требование предоставить школьную документацию всех образовательных заведений в стране, касающуюся планирования питания, повлекло за собой настоящую борьбу. Мне часто приходилось цитировать свои законные права и напоминать чиновникам, что информация принадлежит людям. Прошло много месяцев, а я всë ещë жду.

Наше демократическое правительство внесло закон о свободе информации в конституцию в ответ на цензуру апартеида, но он постоянно пребывает под угрозой. Законопроект о защите государственной информации, также известный как «засекреченный законопроект», тоже является предметом разногласий с 2010 года. Цель законопроекта – регламентировать государственную информацию, сопоставляя государственные интересы с гласностью и свободой выражения мнений. Такая регламентация определенно ограничила бы журналистов, и многие репортëры и осведомители оказались бы в тюремных камерах за разглашение секретной информации. Законопроект был утверждëн в парламенте в 2013 году, но закон так и не был принят.

Касательно будущего больше всего мене волнует следующее: если журналисты прилагают такие усилия, чтобы добыть информацию, то что это значит для остальных граждан в этой стране? Если ведомства отказывают в доступе к школьной документации, как родитель может получить такую информацию, чтобы защитить соблюдения прав своего ребенка?

Также вызывают серьезное беспокойство противоречивые заявления политиков и руководства, как например, призыв к общественности бойкотировать издания. В последние два года правящая партия Африканский национальный конгресс (АНК) и еë Юношеская лига пытались подвергнуть цензуре газеты «Сити Пресс» и «Мейл енд Гардиен» («Mail & Guardian») за опубликованные материалы, которые, как они полагали, оскорбили председателя партии. Также руководством нашей государственной вещательной компании ведутся переговоры о лицензировании и контроле журналистов.

Моë пристрастие к журналистике данных – или компьютеризованной журналистике – стало ещë более яростным после посещения конференции на эту тему в Балтиморе, США. Участие в конференции дало мне возможность рассуждать более критично о цифрах, которыми нас засыпают правительственные и неправительственные ведомства. Эта концепция ещë серьезно не разрабатывается газетами в Южной Африке, поскольку она требует слишком много времени, а рабочие места значительно сокращаются в этой сфере. Но всë же есть проблеск надежды. Один из моих редакторов как-то сказал, что это наш «новый рубеж», и в последние несколько месяцев я почувствовала, что репортажи на основе фактических данных получают больше поддержки в моей редакции.

Я помню, как один из координаторов в США сказал, что мне очень повезло приехать на конференцию из страны, где репортажи с использованием компьютерных технологий ещë на самом деле не стартовали. Я была озадачена. Потом я поняла, что он имел в виду массу неиспользованной информации в нашей стране, кладезь материалов, которые ждут, чтобы я применила к ним свои усвоенные навыки.

Атандиве Саба

Атандиве Саба, 26 лет, журналист-исследователь в «Сити Пресс», южноафриканской воскресной газете

Слева: Протестующие участвуют в демонстрации против законопроекта о защите информации в Кейптауне 17 сентября 2011 года

Из Индии

«Как выжить нравственному молодому журналисту?»

Бханудж Каппал расстроен, что редакторская беспристрастность в Индии подрывается владельцами средств массовой информации и предъявляемыми к журналистам требованиями придерживаться правил

Все более и более журналисты в Индии чувствуют себя изолированными и все больше подвергаются нападениям – и со стороны политических лидеров и правительства, и со стороны предвзятых интернет-троллей в лентах комментариев и социальных сетях, и даже со стороны собственных работодателей.

Заместитель редактора CNN-IBN Сагарика Гуз, как утверждает новостной сайт Scroll.in, получила указания от руководителей компании-учредителя Network 18 не размещать оскорбительные твиты о нынешнем премьер-министре Индии Нарендре Моди. Гуз отказалась подтвердить или опровергнуть это, но она сказала, что видит тревожную новую тенденцию, где предвзятость почитается, а «журналисты, которые убеждены, что политик – их закономерный противник, и поэтому они систематически допрашивают всех политиков, считаются предвзятыми». Позже она уволилась.

Это довольно тревожная картинка для молодых журналистов, таких как я. Мы видим, как быстро разрушается понятие редакционной независимости и беспристрастности под давлением владельцев средств массовой информации и руководства. И это не считая тех неопубликованных репортажей о безнравственной деятельности и компроматов, собранных редакцией. Эта тема всегда обсуждается молодыми журналистами, когда они собираются выпить.

Один из моих бывших однокурсников из школы журналистики настолько разочаровался своим опытом на популярном англоязычном новостном канале в Индии, что он решил бросить вещательную журналистику и работать в печатных средствах массовой информации.

«Они предпочитают транслировать репортажи визуального характера, а не те, которые отображают общественные интересы», – рассказал он мне. Ещë один мой однокурсник, который работал в ведущем печатном журнале, решил бросить журналистику вообще и вернутся в научные круги. Как подчеркнул в своей передовой статье недавно уволенный политический редактор «Оупен Мегезин» («Open Magazine») Хартош Сайн Бал: «Сегодня начинающие журналисты должны идти на компромисс с владельцами и руководством намного раньше в своей карьере, потому что они практически лишены защиты хорошего редактора».

Все это позиционирует перед молодыми журналистами дилемму. Оставаться ли в организации, где редакторская независимость подрывается? В ситуации сокращения рабочих мест и недостатка, заслуживающих доверия медийных организаций как выжить молодому журналисту и остаться преданным независимому нравственному журнализму? Более того, что же станет с идеалом свободного и критичного журнализма, если молодые репортёры видят массу общественных примеров, как страстный бескомпромиссный журналист очень быстро стает безработным?

Это крайне важные вопросы касательно будущего журнализма в стране, где средства массовой информации становятся одним из наибольших страшилищ в общественной дискуссии. Молодым журналистам ничего не остается, кроме как наблюдать беспомощно, как их профессия, их будущее втягивается в грязь поколением, которое уже сделало себе имя и заработало себе на пенсию. Присовокупите к этому технологические и экономические трудности, с которыми журналистика сталкивается уже в мировом масштабе – «стримификейшн», «чэнелизм», превращение культурного журнализма в «содержательный» и сведения его к «статейкам» – и внезапно мне трудно осуждать моего друга за его выбор относительной безопасности научной карьеры. Будущее выглядит безрадостно.

Но молодые журналисты всë же не совершенно беспомощны. Многие из нас реагируют на ситуацию таким образом: занимаются нештатной работой, отказываясь от экономической обеспеченности в пользу свободы выбора материала и верности нравственности. Мы создаем неофициальные сети с целью поддержки и обмена информацией и в режиме онлайн, и в реальной жизни. Идея состоит в том, что донести репортаж до общественности намного важнее, чем признание чьего-либо авторства и заслуг.

И для каждого Баззфид клона интернет предоставляет место, где проблемы проигнорированные ведущими средствами массовой информации, получают должное внимание и анализ. Вебсайты, как, к примеру Scroll.in и Yahoo! Originals, дают молодым внештатным журналистам возможность заниматься подлинным, независимым репортëрством, до которого традиционным средствам массовой информации больше не дела. Он только формируется и далек от совершенства, но это единственная надежда для журналистики в Индии – только так ты можешь быть независим от корпоративных и политических интересов.

Бханудж Каппал

Бханудж Каппал, 26 лет, внештатный журналист, проживающий в Мумбаи. Он готовит репортажи для ряда изданий, включая «Санди Гардиен» («Sunday Guardian»), Yahoo! India и GQ India. Он получил степень магистра в школе журналистики, медиа и культуры Кардиффского университета

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

21 Mar 2019 | Asia and Pacific, India, News

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

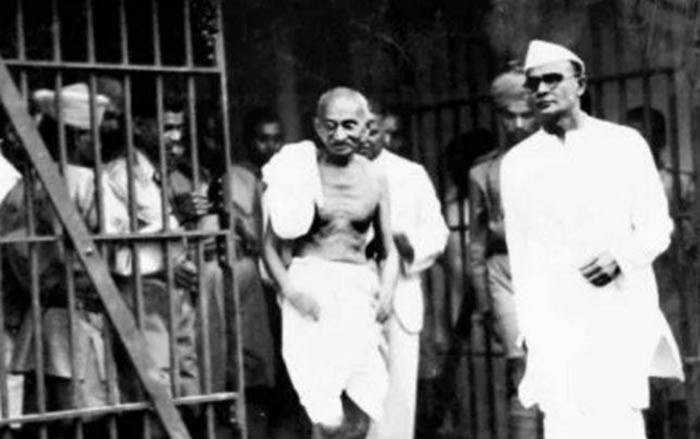

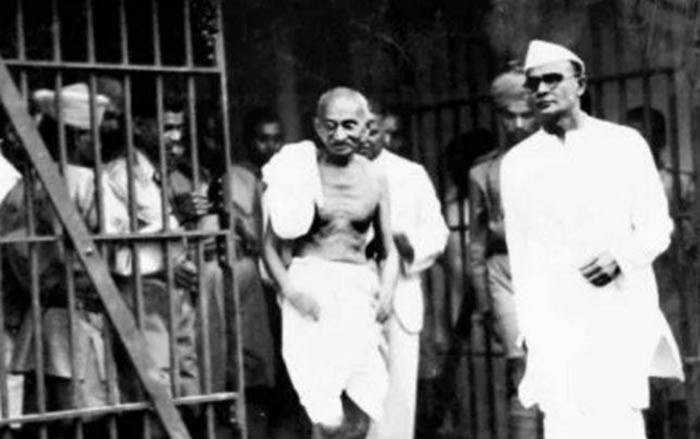

Mahatma Gandhi during his trial for sedition in Match 1922.

It’s been 72 years since India gained independence from Britain, but sedition remains entrenched not only in law (Section 124-A of the Indian Penal Code), but also in the mindset of successive governments.

In 1922, Mahatma Gandhi, leader of the Indian independence movement, was tried and prosecuted for “bringing or attempting to excite disaffection towards the British Government established by law in British India”, under Section 124-A.

“Affection cannot be manufactured or regulated by law,” Gandhi said while on trial. “If one has no affection for a person or system, one should be free to give the fullest expression to his disaffection, so long as he does not contemplate, promote, or incite to violence.”

“Sedition was made an offence under the Indian Penal Code of 1860 which was drafted by [British Whig politician] Thomas Macaulay,” Suhrith Parthasarathy, a lawyer and writer based in Chennai, India, tells Index on Censorship. “It was unquestionably a weapon at the hands of the colonial government.”

Jawaharlal Nehru, India’s first prime minister, and other prominent figures believed sedition should have no place in the newly independent India’s law books, Parthasarathy adds, “but unfortunately no elected government has thought it necessary to amend the IPC and delete Section 124-A”.

The authorities in India today are using Section 124-A to stifle dissent. A Manipur student activist was arrested over a social media post on the contentious Citizenship Bill, 14 students of Aligarh Muslim University were arrested for raising anti-national slogans on campus, and four students of Kashmiri origin in Rajasthan were charged with sedition over social media posts about last month’s terror attack in Jammu and Kashmir.

Parthasarathy says it is difficult to predict the outcome of these ongoing cases. “Instances of conviction where people have had to face imprisonment for sedition are rare,” he adds. “But the process is often a greater punishment — people accused of the offence face imprisonment and a trial, which can be long, arduous and hugely chilling.”

Section 124-A criminalises anyone who “through words, either written or spoken, or by signs, or by visual representation, or otherwise, brings or attempts to bring into hatred or contempt, or excites or attempts to excite disaffection towards the government”, with the term disaffection meaning “disloyalty and all feelings of enmity”.

The misuse of sedition law is not specific to any one political party in India. Since independence, many writers, activists and cartoonists have been accused of sedition by governments across the country as a response to legitimate criticism.

In the 1962 case of Kedar Nath Singh v State of Bihar, the Supreme Court of India, upholding the constitutional validity of 124-A, ruled that a person could be prosecuted if they “incitement to violence or intention or tendency to create public disorder or cause disturbance of public peace”.

In its third attempt to determine the validity of sedition, earlier last year, the Law Commission of India observed that while dissent is essential to any democracy, law enforcement agencies must use sedition law judiciously. Additionally, it also held that it is necessary for the Supreme Court to interpret the provisions of sedition law. The report also notes that the United Kingdom has itself abolished its own law on sedition almost a decade ago. While the powers of the Law Commission of India are limited to providing suggestions and recommendations only, the Parliament of India, the lawmaking body of the government, and the judiciary, the custodian of human rights, ought to revisit the justification of this provision.

With the indiscriminate use of archaic laws for dissenting against the government, many have raised their voices against such arbitrary restrictions on the fundamental right to free speech and expression, which is granted under the Constitution of India. Given the record of the ruling party in the last four years, intolerance of criticism is only seeing a rise in the country with authorities clamping down on free speech behind the garb of disloyalty and anti-national sentiments.

In 2015, Section 66A of the Information Technology Act 2000, which criminalised online speech considered “grossly offensive”, “menacing”, and caused “annoyance”, was struck down as unconstitutional due to the ambiguity of such terms. The Supreme Court of India held that any restrictions on speech could only be deemed reasonable under Section 19(2) of the Constitution of India. While the sedition law suffers a similar problem with definition, along with a lack of procedural safeguards, the Supreme Court has argued time and again that seditious words or actions are likely to threaten public order or incite violence, which is a reasonable restriction on free speech.

In data submitted to the Parliament of India by the Ministry of Home Affairs, which is in charge of law and order in the country, between 2014 and 2016, the first three years of the current government’s time in power, 179 people were arrested on the charge of sedition with only two convictions. This leads many to believe that authorities are abusing the law to stifle dissent and harass those who speak out.

There is a growing demand for amending the sedition law or repealing this relic of the past. However, there is an urgent necessity to first address the systemic flaws to ensure that these laws are not misused so as to mock free speech in India.

“The only amendment that we need on sedition is to remove Section 124-A, which parliament, if it has the will, can easily do,” Parthasarathy says. “P Chidambaram of the Indian National Congress has said recently that if the congress comes to power they’ll remove section 124-A from the IPC. But we have to ask the congress why they hadn’t thought of removing it earlier.” With a general election due to take place on 11 April, congress’s manifesto committee has promised to repeal sedition law.

“I would be very pessimistic of change coming from parliament,” Parthasarathy concludes. “Perhaps one day the Supreme Court will reconsider its 1962 verdict and strike Section 124-A down, for it unquestionably violates the right to freedom of speech and expression.”[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”4″ element_width=”6″ grid_id=”vc_gid:1553177738983-78591bd7-912e-5″ taxonomies=”6514″][/vc_column][/vc_row]